Am heiligen Weihnachtsfeste.

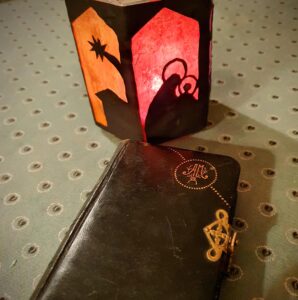

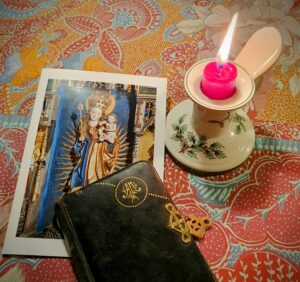

O meine Seele, tritt hin zu Deinem Erlöser und sieh, welch ein festlicher Tag der heutige ist. Jubele laut und feiere mit Frohlocken diesen Tag heiliger Freude, einer Freude, unerhört seit der Schöpfung der Welt. Denn heute ist das hohe Fest des ewigen Vaters, der seinem Sohne ein Hochzeitsmahl hielt bei seiner Vermählung mit der menschlichen Natur, die er auf unauflösliche Weise mit sich vereinte. Heute ist der festliche Vermählungstag des Sohnes und sein Geburtstag aus dem Lilienschoße der Jungfrau. Heute auch ist das Fest des heil. Geistes, der das wunderbare Werk der Menschwerdung in dem keuschesten Leibe der Jungfrau vollbrachte und seine unendliche Freigebigkeit an dem menschlichen Geschlecht erzeigte. Heute ist das Fest unserer glorreichen Königin, die von dem ewigen Vater als Tochter, von dem Sohne Gottes als Mutter, von dem h. Geiste als Braut erkoren und aufgenommen ward. Heute ist das Fest des ganzen himmlischen Hofes, da heute die Erneuerung und Vervollständigung desselben beginnt.

Aber noch weit festlicher ist dieser gnadenreiche Tag der menschlichen Natur, da heute ihr Heil und ihre Erlösung, ihre Versöhnung und ihre Erhöhung beginnt. Denn heute empfing der ewige Vater neuen Gehorsam von seinem Sohn, der in die Welt gekommen war, unser Heil zu vollbringen. Heute ging dieser vielgeliebte Sohn vom Höchsten der Himmel aus, heute ward er, der neue Adam, gleich einem aus uns, Fleisch von unserm Fleische und Gebein von unserm Gebeine. Heute kommt das wahre Licht vom Himmel, unsere Finsternisse fern zu verscheuchen. Fleisch ward heute das Wort, damit es unter uns wohnte. Heute wurden die Bitten und das Verlangen der Patriarchen erhört und erfüllt. Denn mit unaussprechlichen Seufzern riefen sie: „Sende aus das Lamm, das auf Erden herrschen soll!“ – Ihr Himmel, tauet von oben herab!, ihr Wolken, regnet den Gerechten; es öffne die Erde ihren Schoß und es gehe daraus der Erlöser hervor!“ Und abermal: „Herr, neige deine Himmel und komm!“ Denn mit glühender Sehnsucht erwarteten sie diesen freudenreichen Tag. Heute ist der Grund und Ursprung aller Feste, und der Anbeginn unserer Glückseligkeit. Denn bis nun lag der Zorn des Herrn schwer auf dem menschlichen Geschlechte wegen der Übertretung Adams und seiner Kinder; doch nicht ferner zürnen wird der Herr, da er seinen eingebornen Sohn als Menschen unter den Menschen wandeln sieht. Heute ist die Fülle der Zeit.

So sei mir denn gegrüßt, du Hocherfreulicher, unendlich beglückender Tag, den ich in tiefster Andacht verehre, ersehntes Fest, das ich in aller Freudigkeit meines Herzens feire! Wachen will ich mit den frommen Hirten bei der Krippe und dich, das neugeborene Söhnlein, in aller Dankbarkeit meines Herzens anbeten. Lob und Ehre will ich Gott mit den heil. Engeln singen, dessen Milde und Menschheit heute erschien. Erleuchte mich, du Sonne der Gerechtigkeit, die du heute strahlst zeige mir dein holdseliges Angesicht, du Holdseligster aus allen Kindern der Menschen! Gib mir den Frieden, den die Engel den Menschen verkündigen, die guten Willens sind; gib mir den Honig zu kosten, der heute vom Himmel taut, und erfülle mein Herz mit deiner Süßigkeit, daß ich dich liebe alle Tage meines Lebens und einst dahin komme, wo du, ewig aus dem Vater geboren, in schleierloser Anschauung alle Engel und Heiligen des Himmels erfreust, der du lebst und regierst in Einigkeit des h. Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

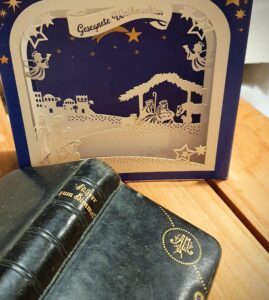

PuLa wünscht von Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, friedvolles neues Jahr!