Die aktuelle Menschenwürde-Diskussion vollzieht sich an Scheinargumentationen

Da ist ja gerade richtig was los, im ethischen Überbau des bundesdeutschen politischen Diskurses.

Vielleicht auch nicht. Vielleicht geht es doch wieder ausschließlich ums Geld, koste es, was es wolle. Das vermute ich ehrlich gesagt. Deshalb schreibe ich diesen Text. Jedenfalls aber ist etwas los, das alle mündigen Christen, vor allem aber alle Vertreter der Kirche, zu einer eindeutigen Stellungnahme zwingen sollte.

Die Erwählte

Ich spreche vom Auslöser der Diskussion um die Personalie Brosius-Gersdorf, welchletztere sich der politischen Linken durch ihre seit Jahren andauernde gesellschaftspolitische Positionierung als parteiische Juristin für das Amt einer Verfassungsrichterin empfohlen hat. Gegen sie sprechen und stimmen all jene, die entweder nicht vom Gedanken der Gewaltenteilung und damit einer unabhängigen Justiz lassen wollen, oder die die Positionen der Potsdamer Jura-Professorin mit wachsendem Entsetzen zu Ende denken.

Konkret sind es die Äußerungen, die die Frau mit den dauergeblähten Nasenlöchern zum Thema Schwangerschaftsabbruch und einer neuen Definition der Menschenwürde zu Protokoll gibt. Frühere Stellungnahmen der (wie auch immer promovierten) Juristin beispielsweise über eine mögliche verfassungsgemäße „Pflicht zur Impfpflicht“ stehen dabei im Widerspruch zur scheinbaren Stärkung des „my body my choice“-Arguments in diesem Zusammenhang. Aber das ist nur der Aufhänger der Diskussion, in der sich bisher erstaunlich wenige deutsche Bischöfe zu Wort gemeldet haben. Und natürlich waren es wieder nur die üblichen Verdächtigen wie die Bischöfe Voderholzer, Regensburg, Oster, Passau und Kardinal Woelki aus Köln. Den lobenswerten Aufschlag von Erzbischof Gössl aus Bamberg hat er inzwischen selbst in sein Gegenteil verkehrt. Dabei wären die verhandelten Aspekte doch eine Steilvorlage. Bloß gut, daß die CDU sich ohnehin schon immer nur „Union“ nennt. Denn nachdem bereits eine schwerwiegende Grundgesetzänderung mithilfe des abgewählten Parlaments sowie sonstiger Wahlbetrug durch Friedrich Merz das „D“ im Namen ad absurdum geführt haben, steht nun das „C“ zur Disposition.

Die Ungewählte

Worum geht es? Am vergangenen Freitag wurde eine Wahl zur Neubesetzung des Bundesverfassungsgerichts von der Tagesordnung des Parlamentsplenums genommen, da ein eigentlich in der Koalition schon zu Ende gemauschelter Vorschlag der SPD-Fraktion – eben Prof. Dr. Frauke Brosius-Gersdorf – die erforderliche Zweidrittelmehrheit der Stimmen zu verfehlen drohte. Teile der CDU-Fraktion hatten offenbar rechtzeitig ihr Gewissen wiederentdeckt, was von interessierter Seite dann umgehend der Einflußnahme („Haß und Hetze“) der seit Jahren erstarkenden unabhängigen Medien in die Schuhe geschoben wurde.

Dabei bedurfte es gar keiner Medienkampagnen, sondern lediglich der Bekanntmachung einiger Äußerungen der Frau, die gerade den Stein des Anstoßes abgibt. Sich als Verfassungsrichterin unmöglich zu machen, hat Brosius-Gersdorf bei Markus Lanz ganz alleine geschafft. Am heftigsten stoßen ihre Forderungen zur Abschaffung des § 218 des Grundgesetzes auf Ablehnung. Denn die Begründungen der „Rechtswissenschaftlerin“, als die Brosius-Gersdorf sich immer herausstreicht, um die politische Schlagseite ihrer Äußerungen zu kaschieren, scheinen geeignet, weit mehr in Bewegung zu bringen als nur das Abtreibungsrecht.

Die Unwählbare

Die in diesem Zusammenhang von Brosius-Gersdorf nämlich vertretene Neubewertung der Menschenwürde soll den Schwangerschaftsabbruch in den ersten zwölf Wochen nicht nur nach Beratung straffrei stellen. Das ist ja bereits geltendes Recht. Sondern der Straftatbestand eines Abbruchs im ersten Vierteljahr der Schwangerschaft soll komplett vom Tisch, und zwar via Aberkennung der Menschenwürde für diese jüngeren Embryonen. Die entsprechende Feststellung der Tötung in diesem Zeitraum soll eine Abänderung des Grundgesetzes aus der Welt räumen. Von der 12. bis zur 22. Schwangerschaftswoche ist die Menschenwürde des Fötus dann schon ein bißchen ausgeprägter, in den letzten acht Wochen dann also ja im Prinzip doch dann eher schon. Also Abtreibung bis kurz vor der Geburt – äh nein! Aber die volle Menschenwürde kommt dem Kind erst bei der Geburt zu. Lebensrecht und Menschenwürde sind rechtlich zwei Paar Schuh, sagt Frauke Brosius-Gersdorf sinngemäß. Und für Menschenwürde muß man alleine lebensfähig sein.

Wie kommt man auf sowas? In einer Gesellschaft, die seit geraumer Zeit orthographische Unzulänglichkeiten bei Kindern fördert, weil man sie nach dem Hören schreiben läßt, während man zugleich fest an den pädagogischen Erfolg dieses langen Weges zur Rechtschreibung glaubt – in dieser Gesellschaft sollte man ausgerechnet bei der Entstehung neuen Lebens den Aspekt der Entwicklung ausschließen? Das paßt doch nicht zusammen. „Wunder dauern etwas länger“ – das weiß man doch. Ende der Parenthese.

Und zurück zu den Forderungen von Brosius-Gersdorf. In einem ausführlichen Kommentar auf dem Nachrichtenportal NIUS stellt Markus Brandstetter als möglichen Denkhorizont ihrer Ansichten die Ethik des 1946 in Melbourne geborenen Philosophen Peter Singer vor. In seinem 1979 erschienenen Werk Praktische Ethik knüpft dieser den Wert eines Lebewesens an seine Fähigkeit zu Selbst-, Vergangenheits- und Zukunftsbewußtsein. Wen das alles ausschließt, muß ich hier nicht aufzählen – und so ist diese Ethik denn auch höchst umstritten. Nur als soziales Wesen kommt dem Menschen aus dieser Sicht wirklich Menschenwürde zu – und damit sind die Embryonen halt raus. So einfach ist das.

Eventuell – aber das kann ich nicht beurteilen, weil ich die Bücher von Singer nur aus Zusammenfassungen kenne – krankt sein Gedankengebäude auch an der Unterbewertung der Interaktion zwischen Ungeborenem und Mutter. Kinder im Mutterleib kriegen ja schon alles mögliche mit – Berührungsimpulse, den Herzschlag, Bewegungen und Ruhe. Mit Freude und Streß, Lachen und Weinen und den entsprechend ausgeschütteten Hormonen machen sie vermutlich selber körperliche Erfahrungen, eben weil sie mit dem Körper der Mutter verbunden sind. Musik und die Stimme nicht nur der Mutter, sondern auch anderer Menschen im näheren Umfeld lernen sie kennen und erkennen sie nach der Geburt wieder. Und sie machen sich ihrerseits bemerkbar, bewegen sich und boxen. Vielleicht weiß Peter Singer das nicht und vielleicht Frau Brosius-Gersdorf auch nicht. Aber das kann ich nicht beurteilen.

Vorgeschoben jedenfalls wird in dieser ganzen Debatte eine angebliche Abwägung zwischen dem Lebensrecht des im Mutterleib heranwachsenden Kindes und dem Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Frau. Die Bewerbung der Corona-‚Impfung‘ für Schwangere, und zwar auch dann noch, als sich das inzwischen belegte erhöhte Risiko von Fehlgeburten durch diese Injektionen abzeichnete, läßt allerdings erhebliche Zweifel daran aufkommen, ob es denn dann in der jetzigen Diskussion tatsächlich mal um die einzelne Schwangere geht. Der Titel, unter welchem der damalige Bundesgesundheitsminister Karl-„nebenwirkungsfrei“-Lauterbach während der Ampel-Regierung (gemeinsam mit Familienministerin Paus, Grüne und Justizminister Buschmann, FDP) eine vorbereitende Studie in Auftrag gegeben hat, spricht freilich Bände. Die Kommission, der auch Frau Professor Brosius-Gersdorf angehörte, hatte einen „Bericht zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin“ zu erarbeiten. Von Anfang an also standen nicht nur die Fragen der Menschenwürde des Fötus und einer aus unterschiedlichen Gründen möglicherweise problematischen Schwangerschaft zur Diskussion. Zur Diskussion standen von Beginn der Debatte an auch die rechtlichen Möglichkeiten des medizinischen Eingreifens in den Fortpflanzungsprozeß und damit in die göttliche Schöpfung.

Das Erzählbare

In der christlichen Tradition, die all unser Denken in unhintergehbarer Weise prägt, die Idee der Menschenwürde begründet und damit die Grundlagen unseres Menschenbildes wie unseres Grundgesetzes speist, steht der Beginn menschlichen Lebens außer Frage. Es ist der Moment der Befruchtung bzw. der Nidation, also der Einnistung der befruchteten Eizelle in der Gebärmutter. Es ist der Moment, in welchem jeder einzelne Mensch mit seinen im Laufe des Lebens unzähligen Entwicklungsmöglichkeiten unter Einwirkung seiner ständigen freien Willensentscheidungen als Idee Gottes geschaffen wird.

Jeder spätere Zeitpunkt ist willkürlich gewählt. Auch der der Geburt. Wir alle wissen, daß Menschen ‚zu früh‘ geboren werden. Wir alle waren keine Kälbchen, die aufstehen und auf die Weide stolpern, sobald das Muttertier sie trockengeleckt hat. Das menschliche Neugeborene ist noch lange auf die Mutter und deren spezifische, je nach Alter des Kindes sogar angepaßte Muttermilch als Nahrungsquelle angewiesen. Wenn es um die Fähigkeit zum eigenständigen Überleben geht, müßten wir also ein Grundgesetz formulieren, das die Menschenwürde an die Fähigkeit knüpft, sich selber Stullen zu schmieren. Ein dummer Gedanke.

Sichtbar macht die christliche Kunstgeschichte den Beginn des menschlichen Lebens und damit der Menschenwürde übrigens in den Darstellungen der Verkündigung, in denen Jesus auf das „Ja“ der Gottesmutter hin als fertiger Mensch vom Himmel herabschwebt. Dementsprechend ist Jesu Geburtstag, also das Weihnachtsdatum, nach dem Termin der Verkündigung berechnet und nicht umgekehrt.

Das Zählbare

Also ich halte in der hitzigen Debatte, die sich da gerade vollzieht, die Rede vom Selbstbestimmungsrecht der Frau für vorgeschoben. Es paßt alles nicht zusammen. Und überhaupt: Wann ging es linker Politik je um das Individuum?

Ich vermute, daß die Spur des Geldes mal wieder die bessere Erklärung für die Stoßrichtung der Debatte liefert. Wäre eine Abtreibung bis zur zwölften Woche keine Tötung, weil dem Embryo keine Menschenwürde zukäme – dann könnte man die Anträge zur Embryonenforschung gleich im Anschluß stellen. Inklusive der Anträge auf die Forschungsgelder.

Schon lange blicken doch die deutschen Labormediziner neidvoll ins Reich der aufgehenden Sonne, woher die Milliarden, die dort in der Embryonenforschung verdient werden, das Sonnenlicht längst überstrahlen. Unsere abendländisch-christliche Ethik und die daraus resultierende Idee der Menschenwürde ist das einzige, was die deutsche Reproduktionsmedizin von diesen Futtertrögen trennt.

Das Unzählbare

Die Neubestimmung der Menschenwürde vor der Geburt wäre also ein gefährlicher Schritt in die ‚schöne neue Welt‘, in der nicht mehr Gott einer Frau und in der Folge eine Frau ihrem Mann „ein Kind schenkt“; wäre ein gefährlicher Schritt hin zu einer Welt, in der ein Kind überhaupt kein Geschenk mehr ist, sondern alle Verdienste im doppelten Sinne des Wortes bei den Medizinern liegen. Endlich könnte mit der Schwangerschaft die letzte Bastion gestürmt werden, in der sich der Lebensvollzug seiner Ökonomisierung entzieht. Daß Konzeption, Austragen und Gebären eines Kindes nur die Kraft einer Frau kostet, ist eine Tatsache, die Frauen einen außergewöhnlichen Rang zuweist und als Gebärneid den Machbarkeitswahn patriarchalen Denkens schon lange plagt.

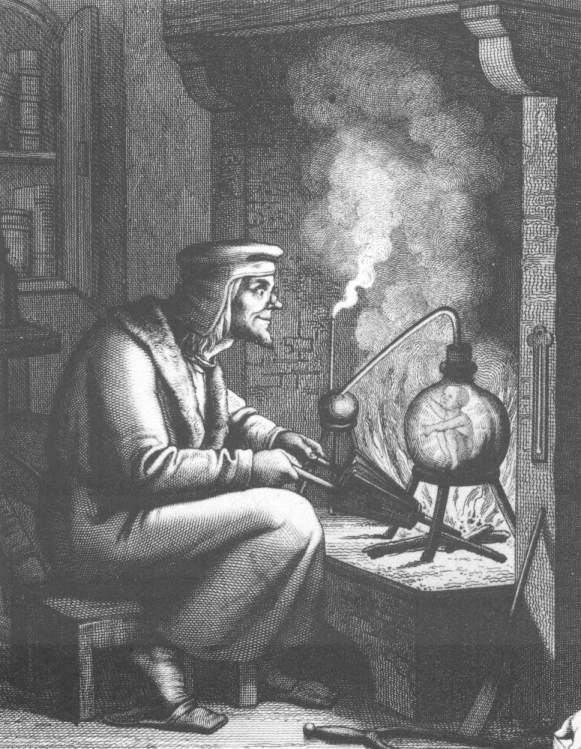

Ein Homunkulus – der Traum der Alchimisten; Illustration zu Goethes Faust II (Quelle LINK https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Faust_image_19thcentury.jpg gemeinfrei)

Gehen wir diesen Schritt nicht! Akzeptieren wir die Abwicklung der Menschenwürde auf keinen Fall – nicht als Gesellschaft und nicht als Kirche! Machen wir uns vielmehr wieder das unschätzbare Geschenk bewußt, das ein Kind bedeutet – von den ersten Tagen seiner Entwicklung an. Wenn wir uns dieses Geschenk wieder mehr bewußt machten und Konzepte der Selbstverwirklichung wieder mehr öffneten – nach dem Motto: Mutterschaft – mehr Frau sein geht nicht! – dann, ja dann wäre richtig was los, im ethischen Überbau des bundesdeutschen politischen Diskurses.

Cornelie Becker-Lamers

PS: Cornelie erwähnt es zu Beginn ihres Textes, aber es muß einfach noch deutlicher gesagt werden: Wir erleben anhand dieser causa gerade etwas, was das Zeug hat, die neumodische Institution der „Deutschen Bischofskonferenz“ derart zu beschädigen, daß ihre ohnehin fragwürdige Existenzberechtigung vollends zur Disposition steht.

Als wäre das beschämende Schweigen der übergroßen Mehrheit der Ordinarien (3-4 von 27 haben sich geäußert!) nicht schon schlimm genug, ist das, was der Vorsitzende der DBK, Limburgs Bischof Georg Bätzing, sich leistet, einfach bodenlos. Niemand hatte sich wohl nach seiner Vorgehensweise in Bezug auf den sog. „Synodalen Weg” noch viele Illusionen gemacht, aber daß er sich jetzt ausgerechnet von seiner Partnerin in dem kirchenrechtswidrigen Putsch, den die Nachfolgegremien des „Synodalen Wegs” gerade versuchen, der Vorsitzenden des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp mit Kritik in dieser Kernfrage katholischer Lehre übertreffen läßt, das hat selbst langjährigen Kennern der deutschen katholischen Szen den Atem verschlagen.

Aber dieser #Abbruchunternehmer am deutschen Katholizismus, wie ich ihn auf X (vormals Twitter) gerne nenne, hat es doch tatsächlich fertig gebracht, die Lage über das (wie immer seinen Amtsbrüdern gegenüber unsolidarische) Schweigen hinaus noch schlimmer zu machen. Lesen Sie seine Bemerkungen im Rahmen eines Interviews mit der “Augsburger Allgemeinen“, hier auf den Seiten der DBK selbst zitiert, die damit offenbar meint, den Skandal, den diese Worte bedeuten, noch abmildern zu können. Ich weigere mich, das auch nur in Auszügen wiederzugeben, Sie müssen es sich ggf. selbst antun.

Bischof Bätzing agiert, nochmals sei es gesagt, an einer Stelle, die nun wirklich das ‘Eingemachte’ betrifft, wie ein beliebiger Parteipolitiker und so geht vor unseren Augen das schon ach, so lange währende Schauspiel der kollektiven Selbstentmannung des deutschen Episkopats, mit ganz wenigen Ausnahmen, weiter.

Ich lese zur Zeit gerade ein wissenschaftliches Buch, das sich u.a. mit der Bedeutung des Widerstands der beiden Konfessionen gegen das NS-Regime befaßt. Damals negierte niemand, daß man sich in einem existentiellen “Kulturkampf” befand und die Bischöfe haben – gekämpft! Heute lassen es die allermeisten zu, daß ihre Ehre und ihre Autorität durch ihren “Vorsitzenden” gefährdet werden.

Usquequo, Domine, usquequo?

PPS: Wer zur Sache noch mehr lesen möchte, dem seien hier und hier zwei sehr gute Artikel auf COMMUNIO empfohlen, die sozusagen ebenfalls zeigen, daß nicht alle deutschen Katholiken kapituliert haben, weder intellektuell noch überhaupt.

Gereon Lamers